アロマセラピスト 恵美

最新記事 by アロマセラピスト 恵美 (全て見る)

- 【2026年版】アロマテラピーインストラクター資格に独学で合格する方法 - 2026.01.11

- 講師がアロマテラピーインストラクター試験の難易度や合格率を解説 - 2025.12.25

- アロマテラピーインストラクター資格試験をスクール講師が徹底解説 - 2025.12.09

こんにちは。

My Earth アロマテラピースクール アロマセラピスト 井上恵美 です。

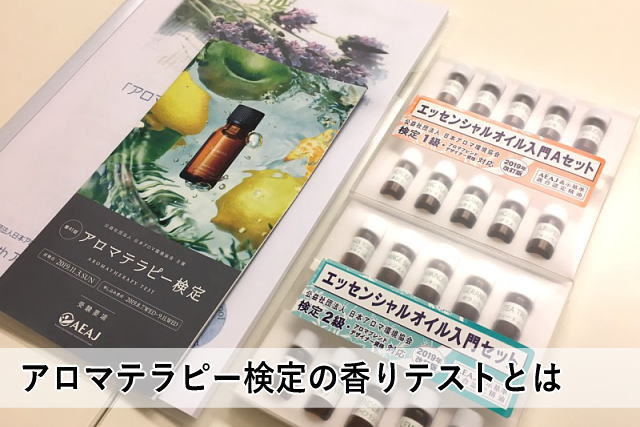

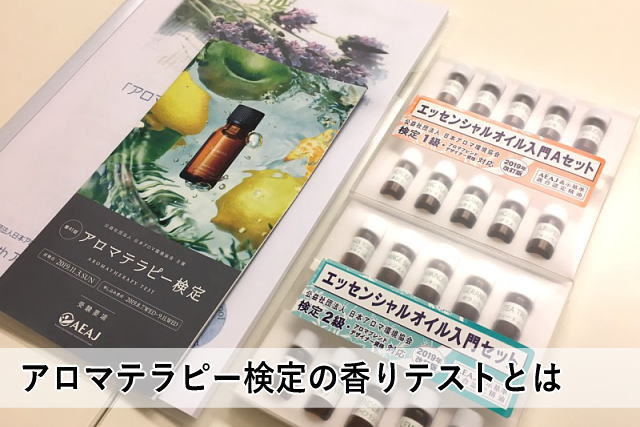

(公社)日本アロマ環境協会のアロマテラピー検定で、苦手に感じている方が多いのが「香りテスト」です。

香りテストというのはアロマ検定1級、2級ともに行われる、精油(エッセンシャルオイル)の試香テストですが、検定を受ける人の中には、最初からあきらめてしまう人も。。。

せっかくのアロマなのに、香りの問題を諦めてしまうのはちょっと寂しいですよね。

そこで今回の記事では、アロマテラピー検定の香りテスト攻略のための精油の覚え方について、詳しくお話しして行きます。

出来るだけ要点をまとめてお話しするので、香りテストや精油を覚えるのに苦手意識がある方は、ぜひご覧になってくださいね。

アロマテラピー検定では2025年5月開催より、香りテストが廃止されました。そちらを御理解の上で、以前の香りテストの攻略法として御覧ください。

なお詳しくは、こちらの「2025年5月アロマテラピー検定の香りテストがなくなった理由と対策」をご確認ください。

アロマテラピー検定の香りテストとは

まずは、香りテストの精油の覚え方をお話しする前に、アロマテラピー検定の香りテストとはどのような試験か、その点からお話ししていきます。

もうご存知の方は、この項目は飛ばしていただいて大丈夫ですが、全くの初心者の方は目を通しておいてください。

アロマテラピー検定の香りテストとは?

AEAJのアロマテラピー検定では、「香りテスト」という、実技試験のようなものがあります。

1級、2級ともに2問出題され、それぞれの香りを嗅いで、その香りが何かを判断して回答していく問題です。

問題は通常の筆記試験と同じ4択から答えを選ぶ選択回答方式で、参考までに例をあげてみると、以下のように出題されています。

〈例題〉

問1の精油に該当する特徴を選びなさい。

- 抽出部位は根である

- イエス・キリストに捧げられた

- 原料植物はバンレイシ科である

- 圧搾法により得られる

例えば、問1の香りをフランキンセンスだと判断した場合、答えはBが正解です。

こんなふうに、その香りが何かを自分で考えて、その精油の特徴から答えを選択していきます。

オンラインでの香りテスト実施方法

現在はオンラインで試験が行われていますので、受験者には、AEAJから試験の数日前に、香りテスト用の資材が送られてきます。

1級、2級それぞれで試験範囲となっている精油の中から、ランダムに選ばれた2種類の香りです。

それを試験当日まで保管して、試験開始とともに開封して問題に答えていきます。

資材の発送日は、AEAJ公式ホームページの「アロマテラピー検定 受験要項」に記載されているので、試験の申し込み時に確認しておきましょう。

もし届かない場合の連絡先なども記載してあるので、必ずチェックしておいてくださいね。

オンライン試験について疑問がある方は、こちらの「2025年アロマテラピー検定の試験内容と学習のポイント」でオンライン試験についてお話ししていますので、参考にしてみてください。

香りテストと精油についての注意点

次に、試験の対象になる精油について、少し注意してほしいポイントがありますので、お話ししていきます。

アロマ検定の精油の試験範囲

まず最初に申し上げておきたいのが、アロマテラピー検定の香りテストと筆記試験では、対象となる精油の数が異なります。

どういうことかと言うと、筆記試験の対象になっている精油のうち、何種類かが香りテストの対象となるのです。

ときどき、香りテストの対象精油の勉強しかしていない、と言う人がいらっしゃいますが、そうなると多くの問題を取りこぼすことになってしまうので、注意してください。

また、当然1級と2級でも、対象となる範囲が違いますので、その点についても理解した上で、勉強に取り組んでいきましょう。

アロマテラピー検定1級2級の詳しい試験範囲については、こちらの「AEAJアロマテラピー検定1級の試験範囲とおすすめの勉強法」で解説しているので、気になる方は先にそちらをご覧ください。

1級の試験範囲の精油

ここからは、筆記試験と香りテストの対象になっている精油を、一覧で見ていきましょう。まずは1級から。

ちなみに、下の一覧の青文字の精油が、香りテストにも出題される精油です。

〈1級試験範囲の精油30種類〉

- イランイラン

- クラリセージ

- グレープフルーツ

- ジュニパーベリー

- スイートオレンジ

- スイート マージョラム

- ゼラニウム

- ティートリー

- フランキンセンス

- ペパーミント

- ベルガモット

- ユーカリ

- ラベンダー

- レモン

- レモングラス

- ローズマリー

- ローマンカモミール

- サイプレス

- サンダルウッド

- ジャーマン カモミール

- ジャスミン(アブソリュート)

- ネロリ

- パチュリ

- ブラックペッパー

- ベチバー

- ベンゾイン(レジノイド)

- ミルラ

- メリッサ

- ローズ(アブソリュート)

- ローズオットー

アロマテラピー検定のテキストでは30種類の精油が紹介されていて、その全てが1級の筆記試験の試験範囲です。

そして、そのうちの17種類が香りテストの試験範囲となっています。

まとめると、30種類の精油について、名前や製造法などのプロフィールを覚える必要がりますが、香りテストに関しては17種類でOKと言うことです。

2級の試験範囲の精油

続いては、2級試験の対象となる精油も見ていきましょう。

青色で記載した精油が、香りテスト対象になっている精油です。

〈2級試験範囲の精油11種類〉

- スイートオレンジ

- ゼラニウム

- ティートリー

- フランキンセンス

- ペパーミント

- ユーカリ

- ラベンダー

- レモン

- ローズマリー

- ローズオットー

- ローズ(アブソリュート)

2級の試験では、筆記試験の対象になる精油は全部で11種類で、そのうち香りテストの対象は9種類です。

ラインナップを見てみると、ある程度香りの想像がつくものが多いですよね。

2級は1級よりも難易度が優しめなので、精油の種類もメジャーなものばかりになっています。

自分が1級と2級のどちらを受けるかで対象の精油が変わりますので、試験勉強を始める前に、自分の受ける級の出題範囲を必ず確認しておきましょう。

香りテスト攻略のための精油の覚え方

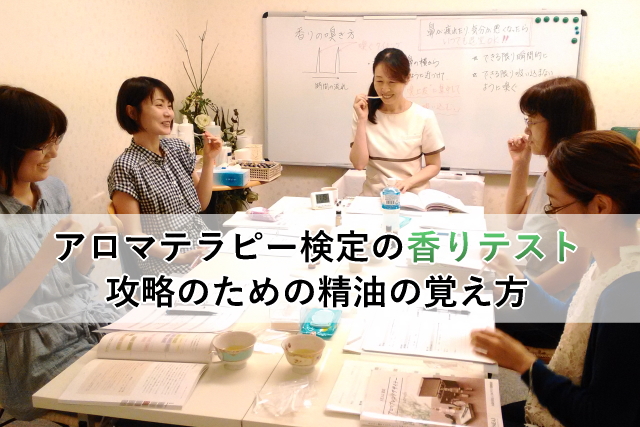

ここからはいよいよ、アロマテラピー検定の香りテスト攻略のための精油の覚え方について、詳しくお話ししていきます。

実際にスクールでも教えている方法なので、ぜひ実践してみてください。

香りを嗅ぎながらプロフィールチェック

精油のプロフィールについて勉強するときに、その精油の香りを嗅ぎながら勉強しましょう。

単に香りだけ、知識だけ、というように分けて覚えようとするのではなく、公式テキストに載っている、精油の写真やプロフィールを見ながら、香りを感じてみてください。

香りを嗅ぐことで脳が刺激され、知識と香りを一緒に覚えやすくなりますよ。

私のスクールでは、必ずその精油の香りを嗅いでから、プロフィールの勉強をしていきます。

これが一番簡単で確実な、精油の香りの覚え方です。

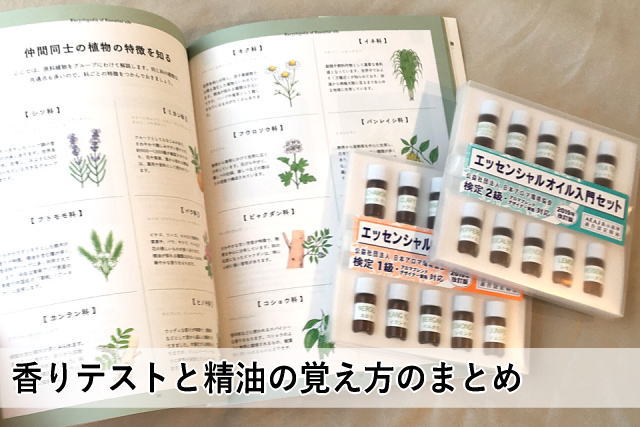

※講座で利用している香りテスト対応1級精油セット、2級精油セット

この精油セットには、香りテストの出題対象になっている精油が入っています。

1級を受ける場合、1級の範囲に2級も含まれているため、1級セットと2級セットの2つが必要になりますので、注意してくださいね。

香りからイメージを膨らませる

続いては精油の香りから、イメージを膨らませる覚え方も試してみましょう。

やり方はとても簡単で、精油の香りを嗅いでみて、自分が感じたことや思い出したことなど、イメージを膨らませながらどんどん書き出していきます。

そして香りを嗅ぐたびに、そのイメージを思い出して、記憶に残していく覚え方です。

それを何度も繰り返していくうちに、自然と香りに親しみが湧いて、覚えやすくなっていきます。

とくに、なかなか覚えられない精油や、嗅ぎ分けができない精油などは、日にちを置きながら何度か繰り返してみると、少しずつ嗅ぎ分けられるようになっていきますよ。

例えば、その香りを色で表すならどんな色か、人で表すならどんな人か、場所は。。。季節は。。。

そんなふうに、自由に書き出していきながら、香りのイメージを作っていきましょう。

アロマクラフトで香りに親しむ

もう一つ効果的な精油の香りの覚え方は、手作りのアロマクラフトに挑戦してみることです。

やはり何事も経験が一番。アロマテラピーも、テキストを見て勉強するだけではなく、実際に使って体感してみると、より細かい部分まで覚えやすくなります。

公式テキストには、アロマスプレーやアロマバスソルト、クリームなど、いろいろなレシピが紹介されているので、それを見ながら興味のあるものに挑戦してみましょう。

難しそうに感じるかもしれませんが、作ってみると意外と簡単なので、楽しみながら覚えることができますよ。

※アロマテラピー検定講座でアロマスプレー作り

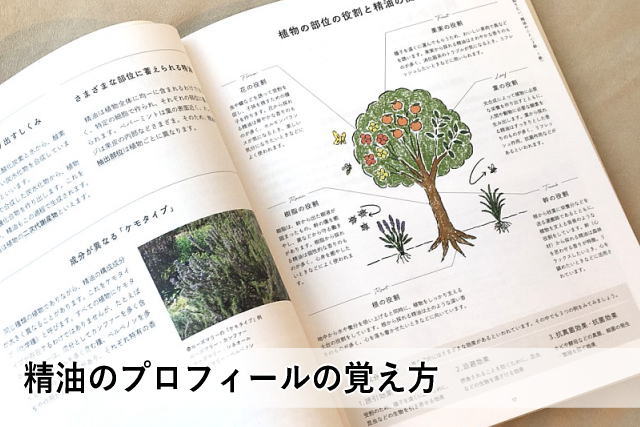

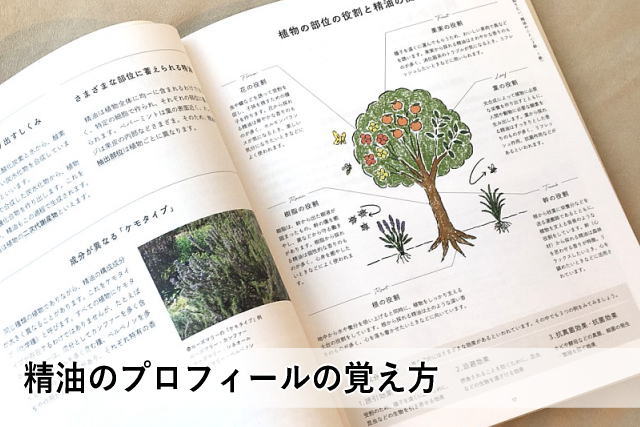

精油のプロフィールの覚え方

先ほどは香りテストに向けた香りの覚え方についてお話ししましたが、ここからは、精油のプロフィールの覚え方について見て行きましょう。

精油のプロフィールで覚える内容

公式テキストには、30種類の精油のプロフィールが、写真付きで詳しく記載されています。

そのページの内容を、すべて覚えようと思うととても大変ですが、実は覚えなくても良い部分もあるのです。

それについては、2020年改訂版テキストの6ページを見てみると、そこに試験の出題範囲外についての記載があります。

例えば、学名や主な産地、成分の一例などは出題されない項目になっていますので、そこは無理に覚えなくても試験には影響ありません。

これを知っているかどうかで、勉強の仕方も変わりますので、必ず事前にチェックしてみてくださいね。

アロマテラピー検定試験の出題範囲外の部分は覚える必要はありませんが、アロマの知識としては大切な情報が紹介されているので、対象外の部分も目を通しておきましょう。

精油のプロフィール表を作る

精油の覚え方でおすすめなのが、自分で精油の一覧表をつくることです。

覚えるべき内容をパッと見て分かるように、自分なりのオリジナル精油のプロフィール表を作成してみましょう。

とくに、精油の抽出部位や製造法、科名や別名などは間違えやすい部分なので、整理しながらまとめてみると、覚えやすくなりますよ。

もし、精油のプロフィールを覚えるのが苦手なら、一度プロフィール表作りに挑戦してみてください。

プロフィール表を作るときには、パソコンで作るよりも、できれば手書きで書くのがおすすめです。

実際に自分で文字を書いていくことで、記憶に残りやすくなりますよ。

覚える順番について

公式テキストの精油のプロフィールは、あいうえお順で記載されています。

そのままの順番で勉強しても良いですが、私のおすすめとしては、知っているものから覚えていく方法か、科の分類ごとに覚えていく方法がおすすめです。

知っているものから覚えていく理由としては、例えばオレンジやラベンダーのように、香りがイメージできる身近なものは、すでに香りを知っているので、勉強がスムーズに進みやすいでしょう。

もう一つ、科ごとに見ていく方法では、例えばまずは「ミカン科」の精油を勉強して、ミカン科が終わったら、シソ科、というように科の分類ごとに見ていくのも良いですよ。

分類ごとに見ていくと、プロフィールの共通点も多いので、まとめて覚えやすくなっていきます。

香りテストと精油の覚え方のまとめ

ここまでは、詳しく香りテストの攻略法と、精油のプロフィールの覚え方についてお話ししてきました。香りテストの内容や、覚えるべき精油のボリュームなど、全体像は掴めたでしょうか?

それでは最後に嬉しい朗報をお伝えして終了しましょう。

香りテストでのポイント

まず香りテストですが、先にもお話ししましたが、基本的に問題は4択から答えを選ぶ選択解答方式です。

自分で答えを書き込むタイプではないので、そこは安心かなと思います。

そして今までの試験の傾向として、さほど難しいというか、引っかけ問題のような意地の悪い問題は出ません。

4択の選択肢も、どれも全く別々の答えが用意されているので、落ち着いて挑戦すれば、しっかり答えを導き出せるような問題なので、そこは安心してくださいね。

精油のプロフィールの覚え方について

なかなか時間が無くて、精油のプロフィールを覚えている暇がないなら、こちらの「1級対応精油セット」に付随の「精油問題対策資料」をご覧になってください。

これは当スクールの生徒さんに配っている資料ですが、アロマテラピー検定試験で特に覚えておくべき内容を、予め一覧表にしてまとめてあります。

自分でプロフィール表を作ろうと思うと、なかなか作業が進まなかったり、時間がかかってしまうことあるでしょう。

ですからそんな忙しい方には、こちらの資料を役立てて覚えていただくと、なお確実かと思います。

アロマテラピー検定受験用の教材キット

なお当スクールでは、アロマテラピー検定を独学で受験される方向けの教材キットも、用意しています。

こちらの「アロマテラピー検定1級ならこの精油付きの教材キットで一発合格!」で紹介している教材キットには、スクール内でお伝えするアロマ検定のポイントなども、資料としてお付けしています。

どうせテキストや精油を準備されるなら、このキットで学習していただければ、安心して検定試験に臨むことが出来るでしょう。

もちろん、精油問題対策資料を始めとした、精油や歴史の覚え方などの資料も付けていますし、精油セットも付随しているので香りテストも安心です。

このセットなら、本当に名前の通り、アロマテラピー検定にパーフェクトで望めます。(๑˃̵ᴗ˂̵)و ヨシ!

利用されている皆さんからの「嬉しい報告」などもご覧になれば、なおさらやる気と自信がついてきますよ!

自分で勉強するのが苦手ならオンライン講座

そして、どうしても一人では勉強が進まないとか、しっかりと講師から教わりたいとか、アロマクラフトの実習も受けてみたいなら。

こちらの「アロマテラピー検定対策講座【初心者でも安心の動画講座】」で、自宅に居ながらオンライン受講すれば、なおさら検定受験への自信が付いてきます。

こちらの「アロマテラピー資格の通信講座を選ぶ際のおすすめと注意点」でも紹介しましたが、アロマテラピーの通信講座には、本当に色々なものがあります。

ですが、協会認定のインストラクターが、直接講師として教えてくれる講座は本当に僅かです。

この機会に、シッカリとアロマテラピーを身に付けるためにも、検定に合格できるか自信がない方は、いっそのことスクールに参加してしまうのも確実です。

![みなさんの地域は

雪は大丈夫ですか?

会津は警戒していたよりも

積雪は多くなくて、

少しホッとしながら

ジョセササイズに励みました。

ジョセササイズとは、

雪国会津で生まれた

「除雪(じょせつ)」と

「エクササイズ(運動)」を

組み合わせたユニークな発想です。

雪かきがエクササイズだと思うと

大変な重労働ではなく

楽しくできちゃうから

面白いですよね?

さて、寒い冬は特に

こんは不調を

感じたりしませんか?

疲れが抜けにくい、

冷えやすい、

夕方になると脚が重い──

そんなサインは、

身体の「巡り」からの

メッセージかもしれません。

血液やリンパは、

栄養や酸素を運び、

不要なものを流す

とても大切な役割を担っています。

そこにアロマテラピーを重ねると、

セルフケアの視点が

ぐっと広がっていきます。

アロマ “スキルアップ”

キャンペーン

2月の1Day講座では、

血液循環とリンパの流れを切り口に、

アロマテラピーと身体のつながりを

やさしく紐解いていきます。

精油選びにも

理由が持てるようになり、

アロマがより身近で

実践的なものになりますよ!

専門的なことも

しっかり学べますので、

身体の中で起きていることが、

イメージできるようになり、

不調がなぜ起こるのかが

腑に落ちてきます。

アロマテラピーと共に

健康を大切にしたい方に、

心地よい学びの時間を

お届けできたら嬉しいです。

ご受講いただくと、

AEAJのロゴが入った

素敵なディプロマがもらえます。

ディプロマの枚数に

限りがありますので、

お早めにお申し込みくださいね。

インストラクター資格を

すでにお持ちの方も、

新カリキュラムで

追加になった科目ですので、

新鮮な気持ちで

アップデートしていただけます👍

ぜひ一緒にお勉強しましょう✨

◾️日時・講座内容

━━・・━━・・━━・・━━

・1/24(土)10:00~12:00

香りで整える自律神経と呼吸のリズム

・2/1(日)10:00~12:00

身体の巡りとアロマテラピー

・3/14(土)10:00~12:00

触れて感じる身体のつながり(骨と筋肉)

━━・・━━・・━━・・━━

◾️受講方法:オンライン(録画配信あり)

・後日全員に録画の配信をいたしますので、

日程が合わない方でも大丈夫です。

◾️どなたでもご受講いただけます。

◾️定員:20名

・ディプロマの枚数に限りがございますので、

定員になり次第締め切りとなります。

◾️受講料(税込):各 6,600円

☆3講座まとめてお申し込みいただくとお得です!

19,800円 → 18,000円(1800円お得)

◾️お支払方法:

銀行振込、PayPay残高払い

[講座の詳細・お申し込み]

My Earth アロマテラピースクールHP

https://aroma-ko.myearth.jp/

※QRコード、

プロフィールのリンク、

ハイライトからもご覧いただけます♩

@myearth_aroma

🌿My Earth アロマスクール🌿

AEAJ資格講座オンライン開催中

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

プロフィール欄より各種URLへ

@myearth_aroma

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

@aromakankyo_aeaj

#アロマスキルアップキャンペーン

#アロマテラピーインストラクター

#AEAJ

#myearthアロマテラピースクール](https://aroma-ko.myearth.jp/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)

2段階で答えを判断していくことになるので、単に香りの種類を当てるよりも、少し難易度が高めです。

後ほど香りの覚え方をご紹介しますので、しっかりポイントを押さえて勉強していきましょう。