アロマセラピスト 恵美

最新記事 by アロマセラピスト 恵美 (全て見る)

- 講師がアロマテラピーインストラクター試験の難易度や合格率を解説 - 2025.12.25

- アロマテラピーインストラクター資格試験をスクール講師が徹底解説 - 2025.12.09

- アロマテラピーインストラクター資格を得るための費用の詳細 - 2025.10.10

こんにちは。

My Earth アロマテラピースクール アロマセラピスト 井上恵美 です。

AEAJの主催する資格の中でも、アロマテラピー検定に次いで人気があるのが、アロマテラピーアドバイザー資格です。

今回は、そんなアドバイザー資格について、アドバイザーに「できること」と「できないこと」を中心に、お話ししたいと思います。

資格をどんどん活かしていくためにも、どんなことができるのかを確認しておきましょう。

知っているかどうかで、アロマを活用できる幅も変わってきますので、ぜひ最後までご覧いただいて、今後のアロマ生活に役立ててみてくださいね。

アロマテラピーアドバイザーとは

この記事をご覧の方は、アロマテラピーアドバイザーの基本情報は、おおよそお解りだと思いますので、ここは簡単にお話ししますね。

基本情報をご存知の方や、すでにアドバイザー資格をお持ちの方は、読み飛ばしていただいても大丈夫です。

アロマテラピーアドバイザー資格について

アロマテラピーに関する知識を持ち、安全なアロマテラピーの利用法をアドバイスすることができる専門家として、AEAJが認定する資格です。

自分だけでアロマを使うのではなく、アロマに関する知識を社会で役立てることが出来ることが、大きな特徴でもあります。

家族、友人、勤務先など、周囲の人々とともにアロマを安全に楽しんでいくための、身近なアドバイザーです。

アドバイザー資格を取得する手順

アドバイザーになるには、まず「アロマテラピー検定1級」に合格する必要があります。

検定1級に合格後、「アロマテラピーアドバイザー認定講習会」を受講し、「AEAJへの入会手続き」と、「資格申請手続き」を行なってください。

ここまでが、アドバイザーになるための、一連の流れです。

詳しくは、「アロマテラピーアドバイザー資格を取得するための費用や手順」の中でお話ししていますので、そちらも参考にしてください。

アドバイザー資格でできること

ここからは、本題であるアロマテラピーアドバイザー資格で「できること」と「できないこと」について、お話ししていきます。

それではまずは、「できること」から見ていきましょう。

自分でアロマテラピーを活用する

まず一つは、自分自身が日々の生活の中でアロマを楽しむことです。

アロマの知識がないと、最初は試しに使ってみても、結局よく分からなくて使わなくなってしまいますよね。

その点、アドバイザーには、アロマ検定で学んだ基礎知識もありますので、さまざまな活用方法ができるため、日常の中で活かしやすくなります。

また、アドバイザーとしての経験を積むためにも、自分で実際に使ってみることはとても大切です。

まずは自分で実際に使いながら、アロマテラピーを実体験として身につけていきましょう。

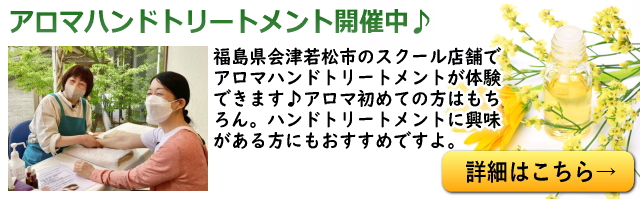

※お手軽アロマハンドバス体験

教科書で覚えただけの知識と、自分の経験から得た知識では、理解度がまったく違います。

今後アドバイザーとして活躍するためにも、日々、自分の体感を磨いていきましょう。

アロマを人にアドバイスできる

アドバイザー資格でできることの中で1番の特徴は、誰かにアロマについてアドバイスできるということです。

アロマの安全な使い方はもちろん、アロマを使いたい人や場所に合わせた利用法、精油の選び方などを、アドバイスすることができます。

例えば、子供と一緒にアロマを楽しみたい人には、どんな精油やどんな使い方がおすすめか。

ペットを飼っている人、外出先でも使いたい人など、状況に合わせた楽しみ方を提案し、アロマを知らない人でも楽しめるよう、伝えていくことができます。

多くの人が、安心してアロマテラピーを楽しめるよう、正しい情報を伝えて広めていくことが、アロマテラピーアドバイザーに求められている役割です。

よく混同されがちなのですが、アドバイスすることと教育をすることは少し違っていて、教育はインストラクターの役割となっています。

その点については、後ほど「できないこと」の部分でお話ししていきますね。

アロマテラピーで生活環境を整える

AEAJでは、アロマテラピーを美容と健康に役立てていくことを一つの目的としています。

そのために、とくに大切とされているのが、睡眠環境やホルモンバランス、ストレスなどを管理して整えていくことです。

そうした部分を自分でコントロールしていくためにも、アロマテラピーを有効的に活用していくこと、またはその方法をアドバイスしていくこと。

これも、アロマテラピーアドバイザーにできることの一つです。

※アロマディフューザーで芳香浴

例えば、

・良質な睡眠のためにおすすめの精油の提案

・女性のバランスを整える手助けをしてくれる精油の提案

・ストレス緩和に役立つ利用法の提案など

アロマテラピーの知識があるからこそできる、生活環境の整え方をアドバイスしてみましょう。

アドバイザー資格でできないこと

アロマテラピーアドバイザーにできることについては、おおよそお分かりいただけたでしょうか。

それでは次に、アドバイザーに「できないこと」も見ていきましょう。

「できないこと」について

まず理解しておいていただきたいことは、AEAJを含めた国内のアロマテラピーに関する資格は、現時点では全て民間資格のため、法律上の取り決めや規制はありません。

ですから、「できること」と「できないこと」は、あくまでAEAJが各資格ごとに認定している能力によって定めているものです。

そのため、資格を持っていないから絶対にやってはいけないという事ではありません。

ただ、仕事にしたい場合には、思わぬトラブルを避けたり、お客様からの信用性という点で、資格の範囲内で定められた内容に準じる方が良いでしょう。

ですのでここからは、それを前提にお話ししていきたいと思います。

自分で楽しむ分には問題ありませんが、仕事となると相手に対する責任が生まれてきます。

そのことをしっかり理解しながら、資格を活用していきましょう。

アロマ教室の開催には注意が必要

アロマ教室については、個人でアロマの体験教室を開く場合と、AEAJの認定スクールとしての活動の2つのタイプがあります。

基本的に、アロマ教育はインストラクターの役割とはなっていますが、個人でちょっとしたアロマ体験講座を行うくらいなら、アドバイザーでもやり方次第では可能でしょう。

ただし、そうした講座に参加されるお客様は、アロマ初心者の方がほとんどなので、自分がきちんと安全面に配慮してサポートしていけるかが重要になります。

実際、私も体験教室を行うときは常に全員に気を配っていますし、人数によってはインストラクターが数人がかりで対応しています。

思わぬトラブルを避けるために、それくらい責任感をもって取り組んでいきましょう。

※アロマで手作り石鹸とアロマスプレー

体験講座では、いろんな質問が飛んできますので、それに応えられるだけの知識や経験も必要です。

もし自分でアロマ体験教室を開催したいなら、まずは友達や家族を対象に行うくらいから初めて、経験を積んでいくと良いでしょう。

AEAJの認定スクールになれる?

AEAJの認定スクールは、AEAJのカリキュラムに沿った教育を行う場として認定を受けます。

そのため、認定スクールになるためには、教育のための資格である、アロマテラピーインストラクターの資格が必要です。

これから自分のスクールを持ちたいと考えているのなら、まずはインストラクターを取得するところから始めましょう。

インストラクターを持っていると、体験講座やAEAJのイベントの手伝いなど、できることが増えますよ。

インストラクター資格については「アロマテラピーインストラクター資格試験をスクール講師が徹底解説」をご覧いただくと、詳しくわかります。

アロマ雑貨の販売について

精油はあくまで雑貨にあたりますので、法律上の規制もなく、誰でも販売することができます。

ただ、精油の持つ様々な効果・効能から、実際に販売する際には、薬事法に触れてしまう可能性がありますので、注意しましょう。

それ以外にも、景品表示法や医師法などにも抵触しないよう注意が必要です。

その点については、アロマテラピーアドバイザー認定講習会で詳しく学びますので、アドバイザー資格を持っていれば、安心して取り組むことが出来るでしょう。

販売に関して、「できること」と「できないこと」をきちんと把握していれば、自分でお店を持つことも現実味を帯びてきますよ。

法律は常に改定されていますので、以前は大丈夫だったことが、いつの間にかダメになっていることも。

そのため、自分自身で最新の情報を、日々チェックしていくことも大切ですよ。

アドバイザーが就職や仕事でできること

最後に、アロマテラピーアドバイザー資格を就職活動で活かす方法や、仕事についてお話ししたいと思います。

履歴書に資格を記載できる

当然ながら、アロマテラピー検定1級やアロマテラピーアドバイザー資格は、履歴書に記載することが出来ます。

こちらの「履歴書にアロマテラピー検定1級やアドバイザー資格を書くべきか?」でもその点については、詳しく解説しましたが、これはとても重要なことですよ。

アドバイザー資格は、アロマテラピーの専門家として認定を受けたプロフェッショナルな資格です。

アロマに関係のない仕事であっても、役立つ機会が意外とあったりしますし、「特技=アロマテラピー」と書いておけば、面接の話のタネにもなるかもしれません。

ですから、就職の際にはシッカリと履歴書にアロマの資格を記載して、自分の専門性をアピールしていきましょう。

資格を仕事で活かす使い道

意外だと思うかもしれませんが、アロマテラピーアドバイザー資格を取得すれば、職場や仕事でできることは多岐に渡ります。

でもなかなか自分一人では、いいアイデアが湧かないものなのですよね。

ですから、こちらの「アロマテラピー検定1級で得たアドバイザー資格を仕事で活かす使い道」では、そんなアドバイザー資格の使い道について、いくつも実例を紹介しました。

そちらの記事をご覧いただけば、この資格でできることが、いかに多いのか理解するでしょう。この資格を活かせるかは、あなた次第だといても過言ではないのです。

最後に、私のスクールで開催しているアドバイザー認定講習会の詳細については、こちらの「【オンライン開催】アロマテラピーアドバイザー認定講習会」をご確認ください。

アロマの専門家になって、アロマ生活をもっともっと楽しみましょう。

![1DAY講座でスクールでの学びを体験!

アロマ“スキルアップ”キャンペーン開催

お正月が終わった今、

自律神経が乱れているなぁと

感じることはありませんか?

のんびりモードから、

お仕事モードに戻るとき、

うまく気持ちが乗らなかったり、

体が思うように動かないといった

不調を感じる方も多いかもしれません。

そんな時は、

呼吸も乱れているかも?

自律神経と呼吸って

とっても密接に関わっているんです。

なので、

呼吸を整えることで、

自律神経にも良い影響を

与えることもできるのですよね。

アロマ “スキルアップ” キャンペーン

My Earth で開催する

1月の1Day講座のテーマは、

「香りで整える自律神経と呼吸のリズム」

普段何気なく行っている呼吸が

自律神経どんなふうに関わっているのか、

そのメカニズムや働きについて

わかりやすくお伝えします。

そして、香りを使って

自律神経や呼吸を整える方法も

一緒に学んでいきましょう。

そうそう、

アロマ “スキルアップ”

オンライン1Day講座の

定員について

お問い合わせをいただきました。

前回のご案内で

すっかり抜けていましたが、

定員は20名です。

受講された方は、

「アロマの知識をアップデート

したこと」を証明する

ディプロマがもらえます♪

ディプロマの枚数に

限りがありますので、

ディプロマをGETしたい方は

お早めにお申し込みくださいね。

インストラクター資格を

すでにお持ちの方も、

新カリキュラムで

追加になった科目ですので、

新鮮な気持ちで

アップデートしていただけます👍

ぜひ一緒にお勉強しましょう✨

◾️日時・講座内容

━━・・━━・・━━・・━━

・1/24(土)10:00~12:00

香りで整える自律神経と呼吸のリズム

・2/1(日)10:00~12:00

身体の巡りとアロマテラピー

・3/14(土)10:00~12:00

触れて感じる身体のつながり(骨と筋肉)

━━・・━━・・━━・・━━

◾️受講方法:オンライン(録画配信あり)

・後日全員に録画の配信をいたしますので、

日程が合わない方でも大丈夫です。

◾️どなたでもご受講いただけます。

◾️定員:20名

・ディプロマの枚数に限りがございますので、

定員になり次第締め切りとなります。

◾️受講料(税込):各 6,600円

☆3講座まとめてお申し込みいただくとお得です!

19,800円 → 18,000円(1800円お得)

◾️お支払方法:

銀行振込、PayPay残高払い

[講座の詳細・お申し込み]

My Earth アロマテラピースクールHP

https://aroma-ko.myearth.jp/

※QRコード、

プロフィールのリンク、

ハイライトからもご覧いただけます♩

@myearth_aroma

🌿My Earth アロマスクール🌿

AEAJ資格講座オンライン開催中

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

プロフィール欄より各種URLへ

@myearth_aroma

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

@aromakankyo_aeaj

#アロマスキルアップキャンペーン

#アロマテラピーインストラクター

#AEAJ

#myearthアロマテラピースクール](https://aroma-ko.myearth.jp/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)

アドバイザー資格は試験がありませんので、認定講習会を受講すればOKです。

講習会の受講後に、資格申請手続きを終えると、アロマテラピーアドバイザーとして認定を受けることができます。