アロマセラピスト 恵美

最新記事 by アロマセラピスト 恵美 (全て見る)

- 【2026年版】アロマテラピーインストラクター資格に独学で合格する方法 - 2026.01.11

- 講師がアロマテラピーインストラクター試験の難易度や合格率を解説 - 2025.12.25

- アロマテラピーインストラクター資格試験をスクール講師が徹底解説 - 2025.12.09

こんにちは。

My Earth アロマテラピースクール アロマセラピスト 井上恵美 です。

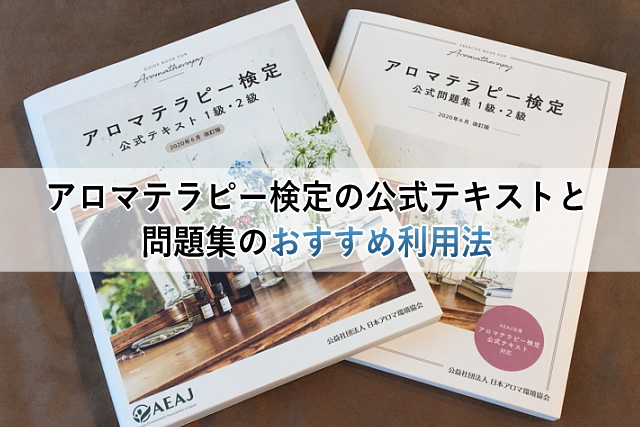

こちらの記事では、(公社)日本アロマ環境協会のアロマテラピー検定で利用される、公式テキストと公式問題集について、改訂内容やおすすめの利用法などを紹介します。

アロマテラピー検定で利用される公式テキストは、これまでにも数年ごとに、改訂を繰り返して現在に至っています。

また公式の問題集は、つい数年前までありませんでした。

そこで今回は、これからアロマテラピー検定の1級、2級を受験する方のために、公式テキストと公式問題集の利用法などについて、解説していきましょう。

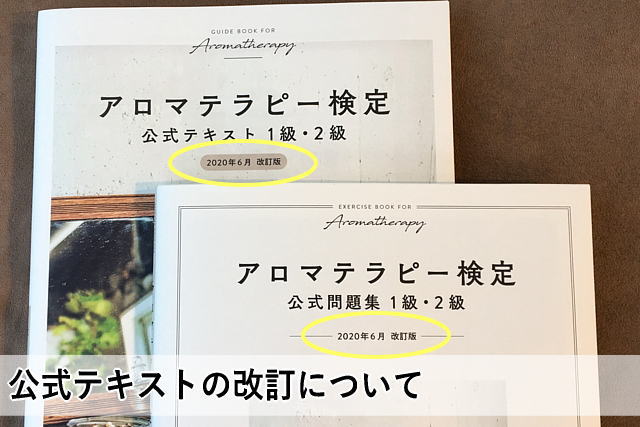

公式テキストの改訂について

まずは、大切な公式テキストの改訂についてお話しします。

アロマテラピー検定の試験範囲など

その前に、もしあなたがアロマテラピー検定について、どのような検定試験かご存じないようだと、この先の公式テキストや問題集の解説を読んでも、解りにくいかもしれません。

そもそも、アロマテラピー検定とは、「公益社団法人 日本アロマ環境協会」が、年に2回主催する、アロマテラピーについての資格試験です。

アロマテラピー検定試験には、1級と2級があり、それぞれで試験範囲や内容が変わってきます。

アロマ検定自体、まだご存知ない方は、まずこちらの「AEAJアロマテラピー検定1級の試験範囲とおすすめの勉強法」をご覧いただき、アロマテラピー検定がどのようなものか、確認してください。

公式テキストの改訂について

これからアロマテラピー検定の勉強を始めようと思ったら、最初に必要になってくるのが公式テキストです。

この公式テキストは、数年に1度のペースで改訂が繰り返されており、2018年までは1級と2級のテキストが別々になっていました。

それが2019年1月25日の改定で、1級・2級が1冊のテキストにまとめられ、共通テキストとして発行されました。

そしてさらに、2020年6月に再度改訂が行われて、内容の一部に変更や修正が加えられ、現在の最新版のテキストとなっています。

※2011年6月改訂当初のアロマ検定1級、2級公式テキスト

公式問題集の発行について

先程も少し触れましたが、数年前まで協会から発行されている、公式問題集はありませんでした。

そのため、以前は当スクールでも、アロマテラピー検定のテキストと共に、おすすめの市販の問題集などを、別途紹介していたのです。

今でも色々な出版社から、独自のアロマテラピー検定用問題集が発行されているようですが、それらは、公式問題集発売以前に出版されたものが、改訂されて継続販売しているようです。

以前は公式テキストも購入せずに、市販の問題集だけで試験に臨む大胆な人も居ましたが、今では公式テキストと公式問題集を揃えて勉強をする人が、ほとんどだと言えるでしょう。

AEAJの認定校講師として、あえて申し上げるなら、現在AEAJで発行されている、公式テキストと公式問題集さえあれば、特に他の問題集は必要ありませんよ。

最新版の改訂について

まずテキストと問題集の改訂についてまとめると、下記のテキストが現時点での最新版となります。

- 公式テキスト:2020年6月改訂版

- 公式問題集:2020年6月改訂版

テキストと問題集の表紙に、改定年月の記載がありますので、最新のものか確認してみて下さい。

ちなみに、これ以降の改定については、まだ開示がありませんので、今のところ未定となっています。

なお、改定前のテキストをお持ちの方は、AEAJ公式HPにある「アロマテラピー検定」→「出題範囲」で、試験に対応しているテキストが案内されていますので、まずは自分のテキストが試験に対応しているか、確認してみてください。

公式テキストの2020年6月改訂の内容

それでは、2019年1月の公式テキストをお持ちの方に解り易いように、2020年6月での改訂内容について、簡単に紹介しておきましょう。

なお、新しいテキストや問題集をお持ちの方も、アロマテラピー検定の勉強だと思って、ご覧いただくことをおすすめします。

2020年6月改訂のポイント

通常テキストは2~3年置きに改定されますが、今回は1年ほどと短い期間での改定だったため、内容にあまり大きな変化はありませんでした。

ではなぜ、こんなに短期間で改定されたかというと、より安全なアロマテラピーの実践を目的とした変更点があったからです。

具体的に言うと、以下の2つの点について、内容の修正がありました。

- パッチテストに関する見直し

- 精油の溶解に関する最新情報の反映

この2つの項目について、どのように変更されたのか、要点を見て行きましょう。

1、パッチテストに関する見直し

パッチテストとは、事前に皮膚アレルギーなどが起きないか、24~48時間かけてチェックする方法です。

パッチテストとは、患者の皮膚のアレルギー性炎症を引き起こす物質を、特定するために使用される診断方法です。

英語版Wikipedia引用:パッチテスト

このパッチテストについて、アロマテラピー検定の公式テキストのP.29に記載されていた記述が、下記の通り変更されました。

- 2019年1月版:肌に精油を使用する際は、事前にパッチテストを行う。

- 2020年6月版:肌に精油を使用する際は、低い濃度で試してから使う。

改定前には、事前にパッチテストを行う、とされていましたが、本来医療機関で行われるようなパッチテストを、48時間かけて個人で再現するのは、なかなか難しいところです。

また、長時間精油が肌に接触することで、アレルギーなどを引き起こす可能性もあるため、「パッチテスト」ではなく、「低い濃度で試す」という内容になりました。

2、精油の溶解に関する最新情報の反映

これまで、グリセリンは「精油を希釈するための材料」として紹介されてきましたが、グリセリンでは精油が溶けないことが、新たに確認されました。

それにより、「より安全なアロマテラピーの実践」を踏まえ、最新の情報が反映されたのです。

また、精油は水に溶けにくい性質がありますが、無水エタノールに混ぜてからであれば、水に入れても分離しないことが検証されたため、精油を溶かす材料として、無水エタノールを利用することを推奨する記述となっています。

- P36~39:「基材=精油を希釈する材料」という記述を材料や素材に修正

- P43,47,48:沐浴法や入浴剤には5mlの無水エタノールに溶かした精油を使用

- P86:いにしえのレシピに、精油を無水エタノールで溶かしてから加えると記載

その他、湿布法やクレイパックについても、一部修正があるので、こちらのAEAJのアロマテラピー検定公式テキストの紹介ページに記載されている、変更箇所をご覧ください。

2019年1月改訂の公式テキストを利用されている方は、改定点について、1度は目を通しておくことをおすすめしますよ。

新しい公式問題集には、こうした水に溶けにくい精油を溶かすための方法についても、いくつか設問があるようです。

公式テキストのおすすめの利用法

こちらで紹介する利用法は、アロマテラピー検定の勉強を進める上での、おすすめのテキスト利用法です。

なお、後ほど公式問題集についても紹介しますが、まずは公式テキストからお話しして行きましょう。

1、気軽に一通り目を通しましょう

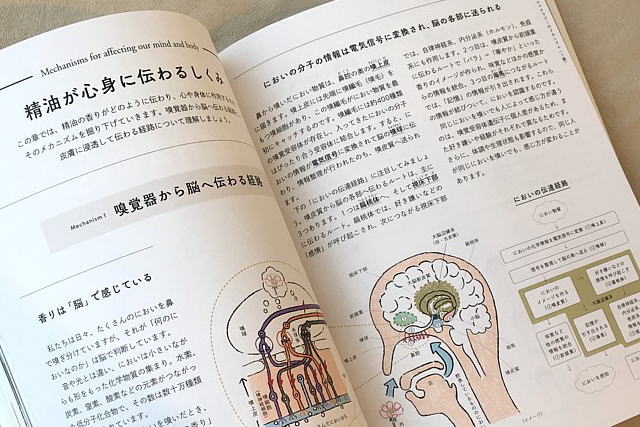

アロマテラピー検定の公式テキストは、それ自体がアロマテラピーの情報誌としても、とても面白い本です。

検定1級の試験範囲は、この公式テキスト全てとなりますから、まずは学習内容を把握するつもりで、一通り目を通してみましょう。

もちろん、最終的には暗記すべき項目も出てきますが、アロマテラピー検定の趣旨は「安全にアロマテラピーを実践できる知識」です。

ですから、アロマオイルの利用法を学ぶつもりで、楽しみながらご覧いただけば、自然と安全性に関する知識は身に付くでしょう。

※アロマテラピー検定公式テキストは見ていても面白い

まずは気負うことなく、公式テキストに目を通してみましょう。おすすめは隙間時間を活用して、テキストを何度も見直すことです。

その点では、1,2級が一冊にまとめられているのは嬉しいことですよね。

2、アロマクラフトを実践

続いては、公式テキスト内で紹介されている、アロマクラフトについて、実際に自分で実践してみることをおすすめします。

実際に、自分でアロマクラフトを行うことによって、安全性に関する知識を身をもって覚えることが出来ます。

特に精油を利用する際には、テキスト内の精油のプロフィールなどを見ながら、香りを楽しみつつ行えば、好きな香りや嫌いな香りも出てくるでしょう。

そんな視点から、精油についての嗅ぎ分けが出来るようなれば、アロマテラピー検定試験の「香りテスト」もクリアできます。

今回の公式テキストの改訂でもあったように、アロマテラピーを安全に利用する上で、アロマクラフトを実践することはとても重要です。

自分のできそうなものからでOKですから、必ず1種類はチャレンジしてみましょう。

3、アンダーラインと太字

アロマテラピーに慣れてきたら、いよいよテキスト内の暗記項目をチェックです。

公式テキスト内で、太文字やアンダーラインで記載されているところは、特に重要な語句であることを意味していますから、その点を意識して覚えて行きましょう。

アロマテラピー検定は、4択の選択回答式で、記述試験ではありません。

ですから、書いて覚えるというよりも、何度も繰り返し読むことで、全体を知識として定着できるように学びましょう。そうしたら、いよいよ公式問題集に取り組みます。

2020年よりアロマテラピー検定はインターネット試験になっています。しかしながら、問題は変わらず4択の選択回答式です。

詳しい変更点などは、こちらの「2020年アロマテラピー検定試験の変更点(会場、香りテスト、合格発表)」をご覧ください。

公式問題集のおすすめ利用法

ではここからは、いよいよ公式問題集を使ったおすすめの学習法をお話しします。

公式問題集は模擬テスト形式

まず、(公社)日本アロマ環境協会が発行している公式問題集は、模擬テスト形式の問題集となっています。

アロマテラピー検定2級の模擬テストが3回分と、1級の模擬テストが3回分の、計6回分の練習問題が含まれており、本番さながらに実践することが可能です。

ポイントは、数をこなして不正解をシラミ潰しに学習していくことです。

ですから、ある程度テキストでの勉強が出来たら、2級の模擬テストからどんどん始めて行きましょう。

実際にはテキストを1読して、アロマクラフトなどを実践したら、まずは1度、練習問題にトライしてみることをおすすめします。

それにより、どんな問題が出題されるのかが把握でき、テキストを使った勉強の要点が掴めますよ。今回の公式テキスト改訂点などにも注意して、取り組んでみて下さい。

公式テキストと合わせて利用する

公式問題集の解答欄には、その問題に関する内容が、公式テキストのどの項目に記載されているかが表示されています。

●例題:精油について誤ったものを1つ選びなさい。

- 精油の抽出部位は植物によってさまざまである。

- 水に精油を垂らすと表面に浮いて膜のように広がる。

- さまざまな芳香性をもつ成分から構成される。

- 脂肪酸とグリセリンからなる油脂である。

答、4(Chapter2参照)

この場合、公式テキストのChapter2に、この問題に関する記載があることを表しています。

このように、テキストも併せて使いながら復習していくことで、関連する知識をどんどん身に付けて行きましょう。

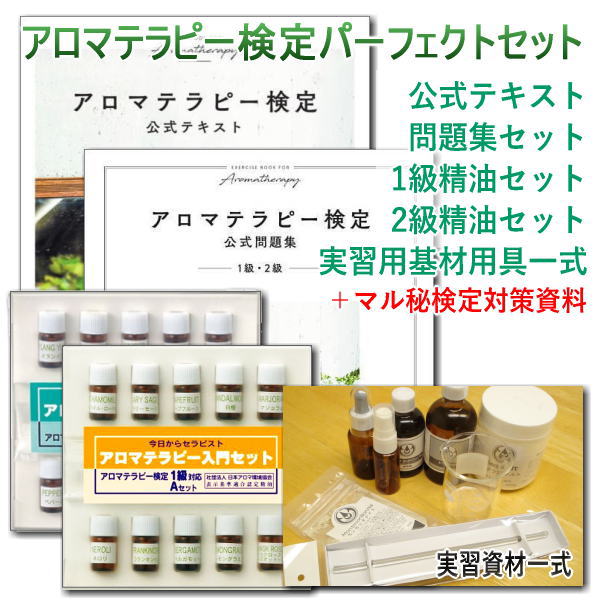

アロマ検定の独学用の教材セット

最後に当スクールで人気の、公式テキストと問題集を含んだ独学用教材セットを紹介して、終わりにしますね。

独学のメリットとデメリット

アロマ検定の勉強方法には、スクールの対面講座と、自宅でのオンライン講座、そしてテキストや問題集での独学と、大きく3つのタイプに分かれます。

だいたい7割程度の方が、独学でアロマテラピー検定1級の合格を目指されますが、独学での学習にもいくつか注意点があります。

そこで、独学のメリットとデメリットについて、こちらの「アロマテラピー検定を独学で勉強するメリットとデメリット」にまとめました。

また、これらの3つの学び方には、それぞれに利点もあれば欠点もありますから、まずは自分に合っている勉強方法を見つけて下さい。

当スクールでおすすめしている教材には、アロマクラフト用の材料や、当スクールの「マル秘検定対策資料」なども含まれます。

公式テキストの改訂などにも迅速に対応しているので、安心して取り組めますよ。

アロマテラピーの通信講座で学ぶ

さらにこちらのスクールでは、この教材セットを使った、アロマテラピー検定オンライン通信講座なども、定期的に開催しています。

これは、当アロマスクールの講師がお伝えしているアロマテラピー検定の対応コースで、アロマクラフトの実習も行うことができます。

「アロマ検定の公式テキストと問題集は用意したけど、なかなか勉強が捗らない。」とか、「解らないことを講師に直接聞きたい。」、「検定試験に合格できるか心配で自信がない。」などなど。

思い当たる方はぜひ、ご参加ください。アロマテラピー検定合格に向けて、精一杯サポートいたします。

こちらの「アロマテラピー資格の通信講座を選ぶ際のおすすめと注意点」でも、その様子を詳しく紹介しているので、気になる方はご覧になって下さいね。

動画講座なので、好きな時間に楽しみながらアロマの勉強ができますよ♪

![みなさんの地域は

雪は大丈夫ですか?

会津は警戒していたよりも

積雪は多くなくて、

少しホッとしながら

ジョセササイズに励みました。

ジョセササイズとは、

雪国会津で生まれた

「除雪(じょせつ)」と

「エクササイズ(運動)」を

組み合わせたユニークな発想です。

雪かきがエクササイズだと思うと

大変な重労働ではなく

楽しくできちゃうから

面白いですよね?

さて、寒い冬は特に

こんは不調を

感じたりしませんか?

疲れが抜けにくい、

冷えやすい、

夕方になると脚が重い──

そんなサインは、

身体の「巡り」からの

メッセージかもしれません。

血液やリンパは、

栄養や酸素を運び、

不要なものを流す

とても大切な役割を担っています。

そこにアロマテラピーを重ねると、

セルフケアの視点が

ぐっと広がっていきます。

アロマ “スキルアップ”

キャンペーン

2月の1Day講座では、

血液循環とリンパの流れを切り口に、

アロマテラピーと身体のつながりを

やさしく紐解いていきます。

精油選びにも

理由が持てるようになり、

アロマがより身近で

実践的なものになりますよ!

専門的なことも

しっかり学べますので、

身体の中で起きていることが、

イメージできるようになり、

不調がなぜ起こるのかが

腑に落ちてきます。

アロマテラピーと共に

健康を大切にしたい方に、

心地よい学びの時間を

お届けできたら嬉しいです。

ご受講いただくと、

AEAJのロゴが入った

素敵なディプロマがもらえます。

ディプロマの枚数に

限りがありますので、

お早めにお申し込みくださいね。

インストラクター資格を

すでにお持ちの方も、

新カリキュラムで

追加になった科目ですので、

新鮮な気持ちで

アップデートしていただけます👍

ぜひ一緒にお勉強しましょう✨

◾️日時・講座内容

━━・・━━・・━━・・━━

・1/24(土)10:00~12:00

香りで整える自律神経と呼吸のリズム

・2/1(日)10:00~12:00

身体の巡りとアロマテラピー

・3/14(土)10:00~12:00

触れて感じる身体のつながり(骨と筋肉)

━━・・━━・・━━・・━━

◾️受講方法:オンライン(録画配信あり)

・後日全員に録画の配信をいたしますので、

日程が合わない方でも大丈夫です。

◾️どなたでもご受講いただけます。

◾️定員:20名

・ディプロマの枚数に限りがございますので、

定員になり次第締め切りとなります。

◾️受講料(税込):各 6,600円

☆3講座まとめてお申し込みいただくとお得です!

19,800円 → 18,000円(1800円お得)

◾️お支払方法:

銀行振込、PayPay残高払い

[講座の詳細・お申し込み]

My Earth アロマテラピースクールHP

https://aroma-ko.myearth.jp/

※QRコード、

プロフィールのリンク、

ハイライトからもご覧いただけます♩

@myearth_aroma

🌿My Earth アロマスクール🌿

AEAJ資格講座オンライン開催中

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

プロフィール欄より各種URLへ

@myearth_aroma

୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧

@aromakankyo_aeaj

#アロマスキルアップキャンペーン

#アロマテラピーインストラクター

#AEAJ

#myearthアロマテラピースクール](https://aroma-ko.myearth.jp/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)

スクールに参加される生徒さんで、稀に数年前の公式テキストを持って来て、「これでも大丈夫ですか?」と聞かれたりすることがあります。

でも、古いものだと内容が大きく変わっていますから、そのテキストは試験勉強には使用できません。その意味では、メルカリやアマゾンでの中古購入もやめた方が良いですよ。