こんにちは。アロマテラピーインストラクター 恵美です。

こちらでは、アロマテラピー検定に独学でチャレンジしたいと考えている方のために、1級・2級で学ぶ内容やポイントなどの勉強方法を、詳しくお話していきます。

「気になるけど、どんな事を勉強するか分からない」という方や、「独学で受験したいけど、受かるか不安で…」という方も、ぜひチェックしてみてくださいね。

なおこちらの内容は、テキストや精油をまとめた検定セットを使用しながら、紹介していきます。

アロマテラピー検定1級、2級の試験内容(合格率や試験範囲)

アロマテラピー検定は、誰でも受験することが可能な検定試験です。

1級が上位資格となりますが、1級には2級の試験範囲も含まれるため、1級から受験することも可能です。

難易度や合格率について

試験の問題数は、1級70問、2級55問で、どちらも正解率80%が合格基準となっています。ですから、1級なら正答56問、2級なら正答44問で合格ですね。

正解率80%と聞くと、すごく難しそう…と感じるかもしれませんが、受験した方の合格率はおよそ90%と高いので、しっかり勉強していけば、独学でも十分に合格が目指せますよ。

ちなみに、合格率が何でそんなに高いのかは、こちらの「アロマテラピー検定1級の難易度と合格率が90%の理由について解説」で詳しく解説しています。

1級の検定試験の難易度についても書いているので、心配な方はそちらをチェックしてくださいね。

出題範囲(学科)

試験の問題は、AEAJ(公益社団法人 日本アロマ環境協会)で発行されているテキスト、「アロマテラピー検定 公式テキスト1級・2級」の内容から出題されます。

《出題範囲(2020年6月改訂版)》

- 第1章:アロマテラピーの基本

- 第2章:きちんと知りたい、精油のこと

- 第3章:アロマテラピーの安全性

- 第4章:アロマテラピーを実践する

- 第5章:アロマテラピーのメカニズム

- 第6章:アロマテラピーとビューティー&ヘルスケア

- 第7章:アロマテラピーの歴史をひもとく

- 第8章:アロマテラピーに関する法律

- 精油のプロフィール(1級:30種類、2級:11種類)

※1級は全章、2級は1~4章までが試験範囲です。

項目だけ見ると難しく感じますが、テキストは写真やイラストで分かりやすく解説されていたり、アロマを使った手作り化粧品の作り方も載っていたりと、楽しく学べるようになっています。

香りテスト

検定試験では、学科だけでなく香りテスト(香りを嗅いで精油名を答える問題)もあります。

検定用に、ミニサイズの精油をまとめたセットがあるので、それを使うと、お値段も1つ1つの種類を買うよりも安くなりますし、たくさんの種類の香りを試せるので便利ですよ。

実際の検定試験でも、このサイズの小瓶で精油が配られるので、このサイズで慣れておくと安心ですね。

アロマテラピー検定に独学で臨む方の中には、精油を準備せずに、「香りテストは捨てる」と考える方もいるようですが、それではせっかくアロマテラピーを勉強するのに、それではあまりに勿体ないです。

精油の覚え方や勉強法

香りテストは2級では2問、1級でも2問出題されます。

それぞれの香りを、四択から選ぶので、難易度が高いものでもありません。

精油の覚え方としては、実際に香りを嗅ぎながら、テキストの精油のプロフィールを勉強していくと良いですよ。

この機会に、アロマの香りに触れながら、香りテストも正答できるようになりましょう。

香りテストについては、こちらの「アロマテラピー検定試験の香りテスト対策と精油の覚え方のポイント」でも詳しく紹介していますよ。

《香りテストの対象精油1級17種類(★は2級9種類)》

- イランイラン

- クラリセージ

- グレープフルーツ

- ジュニパーベリー

- スイートマージョラム

- レモングラス

- ローマンカモミール

- ベルガモット

- スイートオレンジ★

- ゼラニウム★

- ティートリー★

- フランキンセンス★

- ペパーミント★

- ユーカリ★

- ラベンダー★

- レモン★

- ローズマリー★

※1級には2級の香りテストの対象精油9種類も含まれます。

香りテスト対応の精油セットについて

私のスクールで使っている検定用の精油セットは、エッセンシャルオイル入門セットの「2級対応セット」「1級対応Aセット」「1級対応Bセット」の3種類があります。

そのうち、香りテストで使うのは「2級対応セット」「1級対応Aセット」を合わせた全20種類の中から、17種類の香りです。(2級は「2級対応セット」のみ)

「1級対応Bセット」もあると、よりたくさんの香りを実際に嗅いで勉強できますが、香りテストの試験対策としては特に必要ありませんよ。

なお、精油セットの詳しい使い方については、こちらの「アロマテラピー検定の精油セットは本当に必要?(オイルセット)」を参考にしてください。

各セットにはスポイドも付随していますから、独学で勉強する人も試香するだけではなく、テキストの実習のページを見て、沐浴法、湿布法、フェイシャルスチームなどを実践してみましょう。

アロマの香りを楽しみながら、精油の知識を学んだ方が、その特性もスムーズに覚えやすいですからね。

※左から、2級対応精油セット、1級対応精油Aセット、1級対応精油Bセット

アロマテラピー検定1級・2級の学習内容(テキストで学ぶこと)

それでは、「アロマテラピー検定 公式テキスト1級・2級(2020年6月改訂版)」に基づいて、勉強する範囲を確認していきましょう。

1級、2級の出題範囲と学習内容

アロマテラピー検定1級では、『精油を目的によって使い分け、効果的に生活に取り入れるための知識』、2級では『アロマテラピーを正しく生活に取り入れるための知識』が問われます。

本文中で太字でアンダーラインの用語は重要語句ですので、しっかりと覚えていきましょう。

特に独学で勉強する方は、しっかりとチェックしてくださいね。

なお、1級はすべての章、2級は1~4章までが出題範囲です。

第1章:アロマテラピーの基本

まず初めに学習する内容は、歴史上の人物も活用していたと伝えられる、香りのチカラについてや、アロマテラピーとは何かという事です。

第1章は短いですが、アロマの基本の”き”について理解する、アロマを楽しむ上での土台になる内容です。

※アロマテラピーの基本

本格的な勉強を始める前に、一通りテキストに目を通して読んでおくと、いい予習に成ります。

アロマテラピー検定の公式テキストは、読み物としても十分楽しめますから、独学で取り組む方は、試験範囲のボリュウムを把握する上でもおすすめです。

第2章:きちんと知りたい、精油のこと

精油(せいゆ)という言葉をご存知ですか?

精油とは、植物から抽出した香り成分(液体)のことで、お店では小さな瓶に入って売られています。

一般的には、精油のことを分かりやすくするためにアロマオイルと呼んだりしますが、正しくは、精油(せいゆ)またはエッセンシャルオイルといいます。

第2章では、精油の特性や作用、植物がどうやって精油を作り出すのかや、精油の抽出法など、精油についての理解を深める内容を学んでいきます。

精油の選び方や香りを試す方法などは、実際にお店でアロマを選ぶときや、香りテストの練習などはもちろん、アロマテラピーを楽しむ際に役立ちますよ。

※エッセンシャルオイル(精油)

植物と深く関わるアロマテラピーを学ぶ私たちにとって、地球環境について知ることは、とても大切なことです。

森林伐採や地球温暖化など、いま何が起きているのか、私たちに何ができるのか、第2章で一緒に考えながら学んでいきましょう。

第3章:アロマテラピーの安全性

精油は植物から作られているから安全、と思われがちですが、間違った使い方をしてしまうとトラブルの原因になることもあります。

ここでは、アロマテラピーを安全に楽しむために、気をつけるべき注意点や、小さな子どもや高齢者、妊娠中に使う場合に気を付けること、使い方に注意が必要な精油の実例などを学びます。

自分で使うときだけでなく、友達や家族とアロマを楽しむときにも大事なことなので、しっかり理解して覚えましょう。

「精油はたくさん使った方が効果がある?」とか、「ペットを飼っているけどアロマテラピーをして大丈夫?」などといった、アロマテラピーに関するよくある質問のQ&Aも紹介されています。

日本アロマ環境協会では、精油の安全な利用法を広めることが、とても大切だと考えています。そのため、協会認定のスクールなどでも、このアロマテラピーの安全性については、特に重点的に勉強していきます。

独学でアロマテラピー検定を受けられる方も、その点だけはシッカリと意識しておいた方がいいですよ。

第4章:アロマテラピー利用法(2級はここまで)

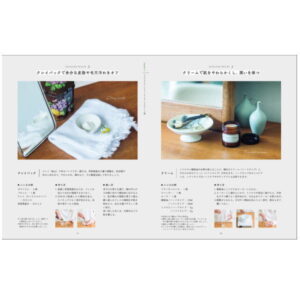

3章までの範囲ではアロマテラピーの基本を学びましたが、4章ではいよいよ、アロマの楽しみ方について学んでいきます。

香りを楽しむための様々な方法や、手作り化粧品作りなどに必要な基材や注意事項について、アロマテラピーの活用方法を詳しく見ていきます。

アロマテラピーを学ぶうえで、実際に精油を使ってみたり、自分で化粧水などを作ってみるのはとても楽しい部分ですので、ご自宅でもぜひ体験してみてくださいね。

なお、2級はここまでが出題範囲となります。2級を受験される方は、こちらの「アロマテラピー検定2級の独学勉強法と問題の難易度を解説」で、詳しく勉強法を紹介していまから、そちらをご覧ください。

芳香浴法など、それぞれの利用法で使用する精油の量や濃度、基材の名前や特徴も、検定試験では出やすいのでしっかり確認しておきましょう。

実際にアロマクラフトなどを実践して、器材などを使ってみると、勉強する上でも覚えやすいですよ。

※エッセンシャルオイルを利用している様子

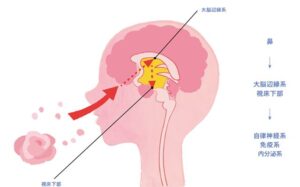

第5章:アロマテラピーのメカニズム

2015年に、アロマで認知症の予防ができるとテレビで紹介され、話題になったのをご存知ですか?

香りを嗅ぐことでリラックスできたり、なんだか元気がもらえたり、アロマテラピーは、人の心や身体にどうやって伝わり、どんな作用があるのでしょう。

ここでは、そのしくみについて学びます。

※AEAJ参照:アロマテラピーのメカニズム

この章からは、アロマテラピー検定1級の範囲となり、より専門的な知識を学んでいきます。ここではイラストや図を見ながら、しっかりと内容や名称を確認して覚えていきましょう。

第6章:アロマテラピーとビューティー&ヘルスケア

最近では、日本でもアロマテラピーへの関心が高まり、美容、健康の増進、リラクセーション、スポーツ、介護や予防医学など、さまざまなシーンで役立てられています。

この章では、アロマテラピーを美容と健康に活用する方法として、睡眠やストレス、女性ホルモンといった健康面からのアプローチに加え、手作り化粧品作りなどスキンケアへの応用の仕方を学びます。

スキンローションやクリーム作りのためのレシピや、さまざまな悩みに役立つレシピも紹介されていますので、これらを参考にしながら実際に試してみましょう。

細かな分量までは覚えなくても大丈夫ですが、「クリーム作りには植物油とミツロウを使用する。」など、必要な基材や、作り方の手順は覚えておく必要があります。

アロマスクールでは実習があり、アロマトリートメントオイルなども作っていきます。

これは難しくないので、ご自宅で独学される方も、ぜひチャレンジしてみて下さい。アロマクラフトは本当に楽しいですし、ご家族へのマッサージはとても喜ばれますよ。

※アロアハンドトリートメントの様子

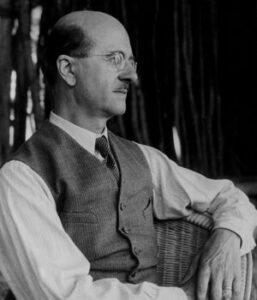

第7章:アロマテラピーの歴史

アロマテラピーという言葉ができたのは、1937年頃と比較的最近の事ですが、それよりもずっと古い時代から、ハーブやお花などの芳香植物は、歴史の中で様々に活用されてきました。

ここでは、古代から現在までの歴史と植物の関り、アロマテラピーと人々との関りについて学びます。

人物名、業績、関連書物、地域など、混同しやすい内容でもありますので、一覧表にまとめたり、古代、中世、近世、現代ごとのや大まかな年表を作るなど、自分なりの勉強方法を工夫してみてくださいね。

アロマテラピー検定の1級では、毎回必ず歴史問題が出題されます。独学で取り組む方も、協会の公式問題集を参考にして、シッカリと答えられるようにしておきましょう。

人物名と関連書物の正しい組み合わせはどれか?、というような問題も出やすいので、誰が何をしたのか、という点をしっかり説明できるようにしておきましょう。

例えば、【フランス人化学者 ルネ・モーリス・ガットフォセは、やけどの治療にラベンダー精油を使い、後に“Aromatherapie(アロマテラピー)”を著し、「アロマテラピー」という言葉を作った】など。

※Wikipedia引用:フランス人化学者 ルネ・モーリス・ガットフォセ

第8章:アロマテラピーに関する法律

最後に学ぶのは、アロマテラピーを実生活に役立てるうえでとても重要な、アロマと法律に関する内容です。

アロマテラピーそのものを取り締まる法律はありませんが、アロマ商品の販売や施術に関わる際に、思わぬトラブルにつながる可能性のある法律について、その事例を通して、守るべきルールをしっかりと学習しましょう。

最近ではエッセンシャルオイルの販売店も増えて、介護の職場や自宅サロンなどで、アロマテラピーを取り入れる方もいらしゃいます。

ご自分が今すぐに仕事でアロマを役立てる予定がないとしても、あらかじめ医療に関する法律を知っておけば安心ですよね。

毎年開催されるアロマテラピー検定でも、必ず法律の問題は出題されますから、独学で受験する方も、法律の種類とおおよその内容は覚えておきましょう。

※トリートメントではなく、マッサージには国家資格が必要など

精油のプロフィール

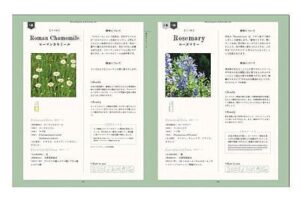

公式テキストでは、たくさんの精油の中でも使いやすい30種類(2級対象は11種類)の精油のプロフィールが紹介されています。

覚える項目が多く、混同しやすい内容でもありますので、科名、主な抽出部位、精油抽出法ごとに精油を分類した一覧表の作成や、植物についてのエピソードをまとめてみるのがおすすめです。

精油について勉強するときは、その精油がどんな香りなのか、プロフィールの中の「精油について」を参考に、実際に香りを嗅ぎながら勉強すると覚えやすいですよ。

テキストの写真を見て、植物をイメージしながら香りを楽しんでください。

※アロマテラピー検定公式テキストの精油のプロフィール

独学で勉強する際の5つの注意点

それではここからは、独学でアロマ検定の勉強をする方に、特にご注意いただきたい点を5つ記載しておきます。

勉強をする前に目を通しておけば、後で失敗したということも在りませんから、まずは目を通して置きましょう。

1、公式テキストの改訂について

(公社)日本アロマ環境協会から発売されている、アロマテラピー検定の公式テキストは、数年に1度のペースで改訂が行われ、記載内容が変更されています。

公式テキストが改訂されると、伴い、古いテキストが利用できるアロマ検定も限られます。概ね2年半ほどしか検定試験に対応できないことが多いので注意しましょう。

公式テキストの改訂については、こちらの「アロマテラピー検定1級公式テキストと問題集のおすすめの使い方」で詳しくお話ししていますので、古いテキストをお持ちの方は目を通しておいてください。

独学でアロマテラピー検定に臨まれる方は、特にテキストや問題集のみで勉強することになるので、改訂についてはシッカリとチェックしておきましょう。

何かあった時のために、シッカリと相談できる、アロマテラピーの専門店やアロマスクールなどから購入されることをおすすめしますよ。

問い合わせても専門家がいないのでは、困ってしまいますよね。

2、アロマ検定の申し込み期限について

これは、独学でアロマ検定の勉強をしている方に限りませんが、時折、アロマテラピー検定試験の申し込みを、忘れている方が居ます。

きっと、まずはテキストや問題集などの教材を見て、それから今回の検定を受けるか決めようと、思われたのだと思います。

でもその結果、気が付けば検定試験の申込期限が過ぎており、今回受けたくても受けれないなんてことがあります。

アロマテラピー検定は、2020年からオンライン化されたことで、申し込み期限が試験の2ヶ月ほど前までと早まっています。ですから、余裕をもって申し込んでおくように注意しましょう。

勉強をし始めると、それに集中して、申し込みをスッカリ忘れてしまい易いです。ですから、早めに申し込んどいた方が、間違いないですよ。

詳しくは、こちらの「要注意!アロマテラピー検定の試験日程と申し込み期限について」で解説しています。

3、精油セットは早めに準備しましょう

これも大切なことですが、精油セットは最初からシッカリと準備しましょう。

先ほども申し上げましたが、独学で検定試験に臨もうとお考えの方の中には、「まずはテキストと問題集を見てから、検定試験を受けるか考えよう。」という方が意外と多いようです。

すると、どうしても精油セットの購入が後回しに成ってしまいます。

ところが、試験直前に成ると、誰もが精油セットを購入し始めるので、精油セットが品薄になって手に入らなくなるのです。ですから、その点も十分注意して下さい。

4、インターネットの通信環境もチェック!

2020年からアロマテラピー検定が、インターネットでオンライン受験できるように成りましたが、その際にはとても多くの問題が発生しました。

当日、ネットが繋がらないとか、香りテストの精油が届いていないとか、AEAJも初めての取り組みだったために、かなり混乱していたようです。

特に、インターネットの通信環境や使用するパソコン、スマホなどは、受験生のご家庭でそれぞれ違うのが当然です。

ですから、検定試験に申し込んだら、早めに通信環境のチェックを行い、不安な点はAEAJの窓口などに問いあわえておきましょう。

独学で勉強されるのなら、相談できる講師なども居ないので、特に注意して早めにチェックしましょう!

オンライン試験の詳細については、こちらの「オンライン開催!アロマテラピー検定インターネット試験の注意点」で詳しく解説しているので、申し込みが済んだら、必ずチェックしておきましょう。

5、ネット上の過去問題には要注意!

独学でアロマ検定の勉強をする方の中には、ネットで過去問を探して取り組まれる方も居るようです。

ですが、そこで注意が必要なのが、その問題の鮮度です。

というのも、最初に取り上げたように、公式テキストは数年に1度は大きく改訂されますし、毎年のように訂正が加えられたりします。

ですが比較的、ネット上で紹介されている問題は、過去問だけに過去のものが多いです。

ですから、古い知識を覚えることが無いように、過去問をやる際にはその問題の作成時期にも注意しましょう。

私のスクールでは、独学で勉強される方の教材に、30日間のメール講座を付けています。

これは最新のアロマ検定に合わせて、インストラクターが見直しして出題しているので、安心して力試しが出来ます。試験直前のZoom講座も付いているのでおすすめですよ。

アロマ検定1級 Q&A(お問い合わせなど)

試験の学習内容については、なんとなくお分かりいただけたでしょうか?

ここからは、私のスクールでもお問い合わせの多い質問事項について、ご紹介しておきましょう。

Q、独学での勉強期間は何ヶ月ぐらいですか?

アロマテラピー検定は年に2回、5月と11月に開催されますが、どれくらいの学習期間があればいいのか?と相談されることがあります。

独学で受験される方が、どのような学習スタイルであるかにもよりますが、1級受験なら勉強期間は1ヶ月〜3ヶ月程度です。

また、2級だけを受験する方は、勉強期間が1ヶ月〜2ヶ月もあれば、余裕を持って進められるでしょう。

稀に資格取得だけを目的として、直前1、2週間の勉強で受験する方もいますが、かなり大変なのでお勧めはしません。

検定試験は年に2回あるので、まずは勉強を始めてみて、自分が大丈夫だと思うタイミングで試験に臨めるといいですね。

独学で勉強できるか心配な方は、こちらの「アロマテラピー検定を独学で勉強するメリットとデメリット」を参考にすると良いですよ。

Q、アロマ検定の公式問題集は必要?

問題集に関しては、独学の方だけでなくスクールの受講生にも、購入されることをおすすめしています。

やはり問題を解く、という事に慣れているかどうかでも、試験本番での緊張度が変わりますし、特に独学の方は、どういったところが試験に出やすいのかもチェックできます。

自分の得意・不得意や、見逃していたポイントを確認するためにも問題集はオススメですよ。

何冊も買う必要はありませんので、AEAJ公式問題集を何度もやりこんでみてくださいね。

ネットなどで紹介されている、アロマテラピー検定1級、2級の過去問をやる時には、特に注意してください。

こちらの「アロマテラピー検定1級、2級の過去問を練習する際の注意点」でもお話ししましたが、出来るだけ公式問題集を中心に勉強しましょう。

Q、スクールの検定対策講座を受けた方が良いの?

自分で独学での勉強が不安な方は、アロマスクールが開催している、「アロマテラピー検定対策講座」などに参加されることをおすすめします。

私のスクールでもオンラインで開催しており、インターネットを利用して自宅で受講できます。それに、時間が合わない時には動画での学習も可能です。

スクール主催のリアルタイムで開催される講座なら、学習範囲で解らないことも、その場で講師に聞けますし、将来的な資格取得の相談などもできます。

詳しくはこちらの「アロマスクールのオンライン講座って実際のところどうなの?」を参考にしてみてください。

Q、アロマテラピー検定は仕事や就職で役立つの?

このお問い合わせも本当に多いですし、みなさんが気にされてるのも、当然だと思います。

これは独学で勉強するか、スクールに参加して受験するかに関わらず、アロマテラピー検定に合格できれば、実生活で利用できるアロマの知識はシッカリと身に付きます。ただあえて申し上げると、精油を使った実習をやらないと、実際に資格を活用するのは難しいでしょう。

検定合格を、どのように活かすかについては、こちらの「アロマテラピー検定1級で得たアドバイザー資格を仕事で活かす使い道」で、解り易く紹介しています。

決して役立たないということはありませんから、シッカリと勉強して身に付けて行きましょう。

アロマテラピー検定にチャレンジする方へ

いかがでしたか?

検定試験の内容を大まかにまとめてみましたが、「難しそう」と感じるか、「出来そう」と思うかは、皆さんそれぞれだと思います。

アロマテラピー検定試験は、アロマを難しく考えるものではなく、安全にアロマを楽しむための、正しい知識を身に着けよう、というものです。

肩の力を抜いて、アロマのある暮らしを楽しみながらチャレンジしてみてくださいね。

独学でも安心の教材をまとめたセット

なお、私のスクールでは、独学の方向けの「アロマテラピー検定パーフェクトセット」も販売しています。

このセットでは、スクールならではの検定対策や、学習のポイントを取りまとめた、3つのオリジナル学習資料をお付けしています。

<セット内容>

- アロマテラピー検定公式テキスト1級・2級

- アロマテラピー検定公式問題集1級・2級

- アロマテラピー検定1級対応精油セット

- アロマテラピー検定2級対応精油セット

- 実習用基材用具一式(8品)

<体験できる実習>

・アロマスプレー:テキストP45

・アロマ入浴剤:テキストP48

・トリートメントオイル:テキストP52

・クレイパック:テキストP71

※スキンローションも容器があれば作製可。

<独学受験用資料>

- 歴史問題対策チェック項目

- 精油問題対策チェック項目

- 必勝!アロマテラピー検定対策

アロマテラピー検定パーフェクトセットについてる「歴史問題対策チェック」「精油問題対策チェック」「必勝!アロマテラピー検定対策」は、私のスクールで、受講生さんにお伝えしている、ここは絶対出る!という項目と、ここは学習不要!といった検定対策のポイントをまとめたマル秘資料です。試験当日の心得なんかも書いていますよ。

こちらの独学用教材の使い方など、詳しく知りたい方は下記をご覧ください。↓

あなたのアロマテラピー検定合格へのチェレンジを、心から応援しています!!